Museum

美術館

カタログ販売

武蔵野美術大学 美術館・図書館の発行物を掲載しています。ご希望の方は注文フォームからお買い求めいただけます。

ご購入について

- 価格は税込み表示です。

- 学内の方と一般の方で価格が異なります。

学内:本学学生・教職員(教授・准教授・専任講師・非常勤講師・名誉教授・客員教授)

一般:卒業生・特別講師・TAC提携校学生を含む一般の方 - お1人様、1種類につき3点までとさせていただきます。

- 領収書の宛名の変更をご希望の方は、備考欄に「領収書宛名:○○(お名前)」とご記入ください。

- 転売を目的としたお申し込みは、お断りさせていただきます。

お支払い・発送について

- ご注文内容の確認後、送料を含めた合計金額をご記載いただいたメールアドレスにご連絡いたします。

- お支払い方法は当館の口座(三井住友銀行)への振り込みとなります。振込手数料はお客様負担にてお願いします。

- ご入金確認後、1週間程度での発送となります。

- ご注文をお受けしてからご連絡がなく3週間が経過し、ご入金いただけない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

その他の購入方法について

Eメール(305muse@musabi.ac.jp)または、お電話(042-342-6003、祝日を除く月〜土 9:00〜16:30)にて承ります。

- Eメールには、1)タイトル、2)ご希望数(お一人様、1種類につき3点まで)、3)お名前、4)ご住所、5)お電話番号、6)学内/一般の別(上記参照)をご記入ください。

- 展覧会期間中に限り、美術館受付でもお買い求めいただけます。

カタログ検索

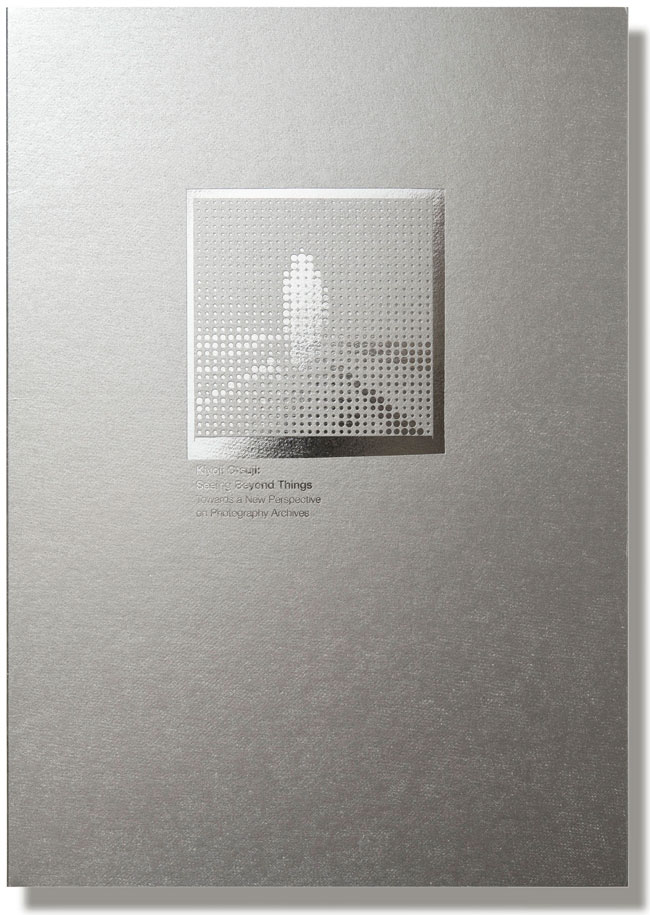

生誕100年 大辻清司 眼差しのその先フォトアーカイブの新たな視座

| 展覧会情報 | https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/20681/ |

|---|---|

| 発行年 | 2023 |

| サイズ | 縦29.6cm×横21.1cm |

| ページ数 | 冊子64ページ、作品シート19枚、大辻清司年譜1シート(タトウ/スリーブケース仕様) |

| 価格 | 一般 2800円 /本学学生・教職員 1400円 |

生誕100年

大辻清司 眼差しのその先 フォトアーカイブの新たな視座

大辻清司の生誕100年にあたる2023年は、折りしも当館に作品と資料が寄贈され、大辻アーカイブの整理研究が着手されて15年の節目でもあります。大辻の仕事は幅広く多面的な様相をみせたが故に一言では捉え難く、生誕100年を迎える現在でもなお、その表現の本質を深く探る可能性を秘めた存在だといえます。本展では、これまでのアーカイブ資料の検証、とりわけ『フィルムコレクション』シリーズ既刊7冊での研究成果を軸として、多彩な広がりをみせた写真家の実践の数々を互いに連関しあうものとして捉え、大辻清司とはいかなる表現者だったのか、あらためてその真髄へと接近します。大辻が制作したオリジナルプリントの出陳のみならず、撮影フィルムに残されたままの未発表作品に光を当て、初出時のプリントが現存しない作品の高精細印刷による再現や、ピグメント・プリントによる撮影シークエンスの読み解きなど、多角的な視点とデジタル技術的なアプローチからアーカイブ資料を活用することで、フォトアーカイブのひとつの在り方を提示します。

(大日方欣一「写真家大辻清司」、「まなざしの遍歴:大辻清司フォトアーカイブからの報告」、村井威史「大辻清司フォトアーカイブ:写真家の眼差しから捉えるアートアーカイブの活用と実践」、巻末に出品目録を収録。

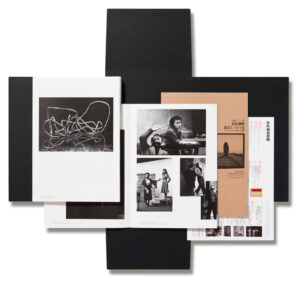

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 7太陽の知らなかった時

| 発行年 | 2023 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 100 |

| 価格 | 一般価格2,000円/学内1,000円 |

大辻清司の創作活動の初期にあたる1950年代の知られざる4つの作品を特集。

いずれも複数枚で構成する写真作品として発表されました。

①《太陽の知らなかった時》

1952年8月、瀧口修造が企画と人選を担当する東京・神田のタケミヤ画廊での、

小川義良との「写真二人展」にて発表した10点組の作品

②《海のギャラリー》、《砂上のあしあと》

『美術手帖』1956年8月号の特集「海と造形」で発表した作品(《海のギャラリー》は瀧口修造の文・構成による)

③《無言歌》

1956年12月、東京・銀座の小西六ギャラリーで開催されたグラフィック集団の

第4回展「フォトグラフィック・コンクレート」にて発表

④《無罪・有罪》

吉岡実の詩、大森忠行の構成、大辻の写真により『現代詩』1959年3月号に掲載された10点組の作品

これらの作品はいずれも発表当初のプリントは現存しておらず、また初出時の詳細はわかっていません。このような背景によりこれまで十分な検証がなされていませんでした。そこで、発表当時の記録(展示会場写真、展評、掲載誌など)と現存するフィルム原板との比較検討をおこなったところ、発表作の多くで画面のトリミングが施されていることが判明しました。本巻のハイライト頁では、複写採録したフィルム原板の画像の上にトリミング位置の矩形を示すことで、初出時の作家の意図を視覚化し、その本質に迫ります。

(大日方欣一「シークエンスの新たな語法を求めて:『実験工房』期の大辻作品」を収録)

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 6 クロス・トーク/インターメディア

| 発行年 | 2022 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 104 |

| 価格 | 一般価格2,000円/学内1,000円 |

1969年2月に国立代々木競技場第二体育館で開催された「クロス・トーク/インターメディア」は、アーティストとエンジニアの協働、アートとテクノロジーの結合を目指した、わが国初めての大規模なインターメディアの祭典。このイベントの成功は、翌年開催される日本万国博覧会へのひとつの試金石として、人々の期待や関心を高めることにもつながります。美術出版社の依頼により会場でのリハーサルに立ち会った大辻の撮影フィルムには、イベントの生成過程やアーティストらの演奏風景、組みあげられた最先端電子機器の数々が記録されており、イベントの子細を知るうえで貴重なドキュメントといえます。また、未知の視聴覚体験を実現するべく試行錯誤するアーティストやエンジニアの表情、シークエンスで捉えられた実況シーンのダイナミズムなど、大辻ならではの優れた写真表現としても評価できる映像です。

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 5 具体

| 発行年 | 2021 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 96 |

| 価格 | 一般価格2000円/学内1000円 |

わが国を代表する前衛美術グループである具体美術協会(具体)。吉原治良を指導者とし、関西を拠点に活動していた具体にとって1956年は、東京での展覧会や吉原によるマニュフェスト「具体美術宣言」(『芸術新潮』1956年12月号掲載)等により注目が高まっていた時期です。そして翌57年には、フランスの美術評論家ミシェル・タピエとの交流を通じてアンフォルメル的な表現へと向かっていきます。大躍進となるこの2年間の東京における活動を、大辻清司は三度撮影しています(第2回具体美術展、「舞台を使用する具体美術」東京公演、第4回具体美術展)。大辻が記録した映像には彼らが抱く活動理念を見出すことができます。本巻は、具体初期のリアルな姿を再提示することにより、具体の表現と理念が正しく検証されることを期待するものです。

(大日方欣一「大辻清司の『具体』ドキュメント」を収録)

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 4 1975

| 発行年 | 2020 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 112 |

| 価格 | 一般価格2000円/学内1000円 |

1975年は、大辻清司の創作活動を振り返るうえで最も重要な年です。大辻は東京造形大学の教授として写真教育の現場に立つ傍ら、月刊写真誌『アサヒカメラ』で通年(全12回)の連載をもちます。「大辻清司実験室」と題された写真と文からなるこの連載作品は、自らを〈被写体〉であると同時に〈実験者〉に見立て、「写真は何を写しとるのか」という問いにあらためて向きあうものでした。撮影フィルムに記録された未公開カットを明らかにするとともに、フィルムの連続コマを焼きつけたコンタクトプリントから写真家がいかにして特定の写真を選び出したのかを検証することで、連載中に繰り広げられた水面下の思考過程に迫ります。

(大日方欣一「大辻清司実験室の一年」を収録)

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 3 アトリエ訪問

| 発行年 | 2019 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 104ページ |

| 価格 | 一般2,000円/学内1,000円 |

1950年代後半、『芸術新潮』や『美術手帖』など出版メディアでの撮影仕事を手掛ける大辻清司は、これらの仕事を通して日本のアートシーンの現場に立ち会い、この時代の出来事や人物を克明にフィルムに焼きつけました。本巻で扱うフィルム原板には、日本美術界を支えた芸術家やデザイナーの創作の現場が記録されています。小倉遊亀、北川民次、駒井哲郎、佐野繁次郎、鳥海青児、徳岡神泉、豊福知徳、林武、福田平八郎、棟方志功、毛利武士郎、森田元子、山口薫、脇田和、剣持勇、原弘、渡辺力のほか、八木一夫や山田光をはじめとする京都・五条坂の陶芸作家らの、創作に向かうひたむきな姿を、大辻のカメラアイが生き生きと映し出します。

(大日方欣一「大辻清司のアトリエ訪問ルポルタージュ」を収録)

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 2人間と物質

| 発行年 | 2018 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 104 |

| 価格 | 一般2,000円/学内1,000円 |

第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ‘70)「人間と物質」は、当時最先端の美術動向であるコンセプチュアル・アート、ミニマル・アート、アルテ・ポーヴェラ、もの派といった多種多様な作家及び作品を紹介した展覧会としてだけでなく、今日では美術館の役割や美術批評の在り方といった側面においても研究が進められています。本展公式カメラマンのひとりである大辻清司の撮影カットには、作品の実現を目指す作家の行為や作品と置かれた空間、さらに作品と対峙する観客との表情までもがフィルムに記録されており、本展の総コミッショナー中原佑介が掲げた展覧会テーマ「人間と物質の間」を見事に映し出した臨場ドキュメントとして評価できるものです。撮影フィルムを時系列に掲載することで大辻の眼差しの過程を追い、同時にひとりのカメラマンの眼を通して「人間と物質」展の再検証を試みます。

(大日方欣一「ソレがソコにある:東京ビエンナーレ’70を記録する大辻清司のまなざし」、村井威史編「第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ‘70)『人間と物質』について」を収録

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵 大辻清司アーカイブ フィルムコレクション, 1 舞台芸術

| 発行年 | 2017 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 84 |

| 価格 | 一般2,000円/学内1,000円 |

大辻清司は1950年代初頭より『美術手帖』、『みづゑ』、『リビングデザイン』、『新建築』など出版メディアでの撮影仕事を手掛けるようになり、1956年には新潮社と『芸術新潮』の嘱託カメラマンの契約を結びます。『芸術新潮』では演劇をはじめとする舞台芸術を撮影する機会にたびたび恵まれました。大辻は卓越した撮影技術により、舞台上の場面を切り取るだけでなく、俳優たちの繊細な表情や俊敏な動き、その陰影をも写し取ることに成功しています。文学座や俳優座など新劇の舞台公演、俳優たちの素顔、伝統と前衛のクロスオーバーを追及した武智鉄二の演出作品、邦正美による「舞踊の美学」、舞踏家土方巽のデビュー作「禁色」稽古風景ほか、1950年代の舞台上で繰り広げられた光景が、時空を超えてよみがえります。

(大日方欣一「ネガフィルムの中の劇1955―60:大辻清司と舞台芸術」、村井威史「『大辻清司アーカイブ』における研究」を収録)

武蔵野美術大学 美術館・図書館所蔵作品目録大辻清司

| 発行年 | 2016 |

|---|---|

| サイズ | 縦29.7cm×横21.0cm |

| ページ数 | 464 |

| 価格 | 一般4,000円/学内2,000円 |

「大辻清司フォトアーカイブ」に含まれる写真プリントの整理研究の成果として刊行する目録。所蔵するオリジナルプリントのうち1,613点を、20のテーマに分類して大辻清司の創作の軌跡をたどります。20のテーマは、次のとおり。

①自選代表作アルバム

②1940年代、1950年代の作品

③技法実験

④1960年代、1970年代の作品

⑤アーティスト

⑥パフォーミング・アーツ

⑦かたち

⑧建築

⑨科学・産業

⑩交通

⑪東京ビエンナーレ‘70「人間と物質」

⑫美術作品

⑬文房四宝

⑭大辻清司実験室

⑮住まいができたら

⑯ひと函の過去

⑰1980年代の作品

⑱連続写真

⑲瀧口修造

⑳斎藤義重

本目録では、写真プリントの画像とともに、制作年や初出、被写体などを調査検討して特定した詳細な作品情報を補記しました。

(大日方欣一「《無言歌》の生成」、村井威史「大辻清司アーカイブについて」、巻末に大辻清司年譜を収録)

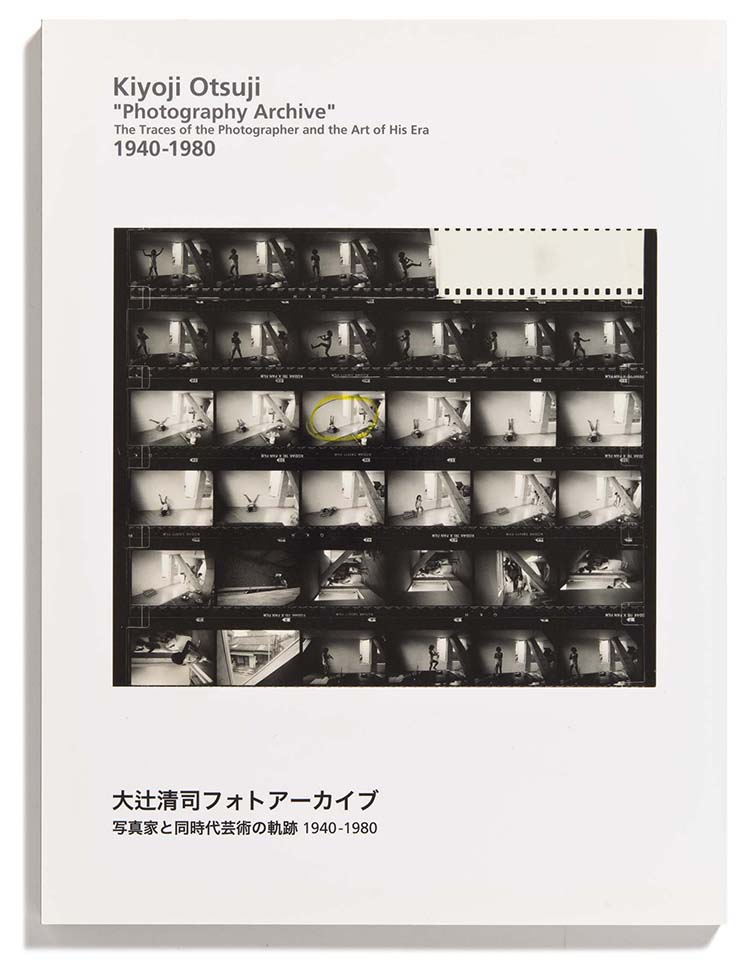

大辻清司フォトアーカイブ 写真家と同時代芸術の軌跡1940―1980

| 展覧会情報 | https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/12778/ |

|---|---|

| 発行年 | 2012 |

| サイズ | 縦29.7cm×横22.6cm |

| ページ数 | 120 |

| 価格 | 一般2,000円/学内1,000円 |

2008年の寄贈受入以降に取り組んだアーカイブの整理研究の中間的な成果報告の機会として、2012年に展覧会「大辻清司フォトアーカイブ:写真家と同時代芸術の軌跡1940―1980」を開催。本展では少年期の写真アルバムを出発点として、前衛グループ「実験工房」「グラフィック集団」をはじめとする多領域のアーティストとの交流により旺盛な活動を展開した1950年代、高度経済成長とともに変貌する建築、都市、環境にレンズを向けた1960年代、そして、撮ることと書くことを往還し、写真にまつわる思考を深めていく1970―80年代までの約40年間の足跡を辿ります。寄贈されたオリジナルプリントの紹介を主軸にしつつ、これまで公表されることのなかった作品群にも光を当てることで、大辻の仕事を多角的に考察します。

(柏木博「大辻清司アーカイブの実現」、大日方欣一「大辻清司フォトアーカイブ宣言:本展の構成について」、巻末に出品目録と大辻清司略年譜を収録)

タグ一覧

イベント

キーワード

- 所蔵品展[165]

- 教授展[173]

- 助手展[110]

- 優秀作品展[89]

- 教務補助作品展[2]

- 修了制作展[1]

- 研究発表展[3]

- 収蔵品展[2]

- 美術[285]

- 絵画[122]

- 日本画[55]

- 油絵[51]

- ドローイング[25]

- 版画[43]

- 銅版[7]

- 木版[10]

- リトグラフ[10]

- 彫刻[72]

- 映像・映画[146]

- 写真[48]

- 映画[92]

- アニメーション[21]

- 映像[22]

- 現代アート[4]

- 舞台美術[18]

- ブックアート[5]

- インスタレーション[17]

- 書[2]

- デザイン[235]

- グラフィックデザイン[107]

- ポスター[55]

- タイポグラフィ[21]

- 漫画[14]

- ピクトグラム[5]

- プロダクトデザイン[80]

- 椅子[38]

- 玩具[20]

- インテリアデザイン[6]

- ブックデザイン[71]

- 絵本[16]

- しかけ絵本[7]

- アートブック[4]

- 美大生におすすめの本[91]

- 建築[27]

- テキスタイル[4]

- ファッション[8]

- 工芸・民芸[19]

- 金工[3]

- やきもの[9]

- ムサビのデザイン[26]

- 博物図譜[14]

- 柳瀬正夢[8]

- 清水多嘉示[5]

- 杉浦康平[5]

- 大辻清司[25]

- 中村とうよう[24]

- ペルソナ展[5]

- ミニチュアチェア[7]

- One Day Chair Show[12]

- 座って学ぶ-椅子学講座[2]

- くらしの造形[65]

- 民俗資料室ギャラリー展示[91]

- 布[3]

- 竹[12]

- 木[19]

- 紙[12]

- 土[3]

- 凧[3]

- うつわ[7]

- バスケタリー[16]

- 信仰[30]

- 民具の機能と形態[12]

- 海外民俗資料[14]

- 今後のイベント 図書[1]

- オンライン[14]

- プレスリリース[20]

- 館報[1]