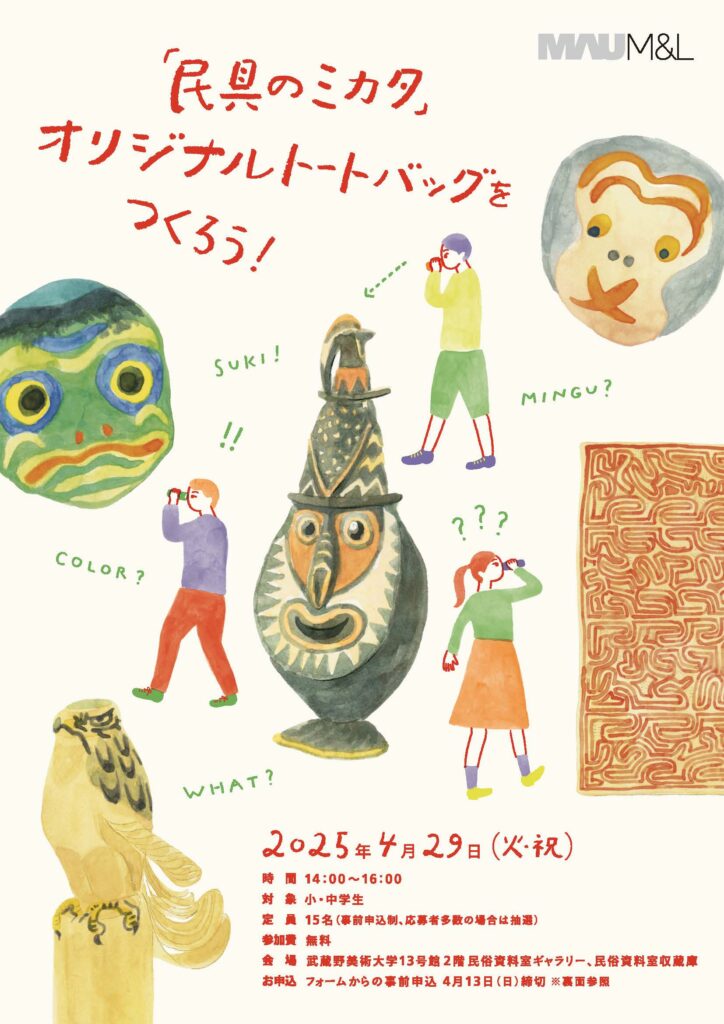

民俗資料室では、「ヴァナキュラー・比較文化論 国立民族学博物館特別展・サテライト展示」の関連ワークショップとして、小・中学生向けの教育普及プログラム「民具のミカタ」オリジナルトートバッグをつくろう!を、開催しました。

国立民族学博物館と共催企画の本展覧会では、一人一人が自分なりの「民具のミカタ」を見つけることを大きなテーマとしました。本イベントも参加者が能動的に鑑賞し、自分なりの「ミカタ」を見つけ、表現できるよう考案しました。

講師は本展監修者の加藤幸治(本学教養文化・学芸員課程研究室教授、武蔵野美術大学 美術館・図書館 副館長)と橘田梢(武蔵野美術大学 美術館・図書館 民俗資料室 学芸員)が務めました。

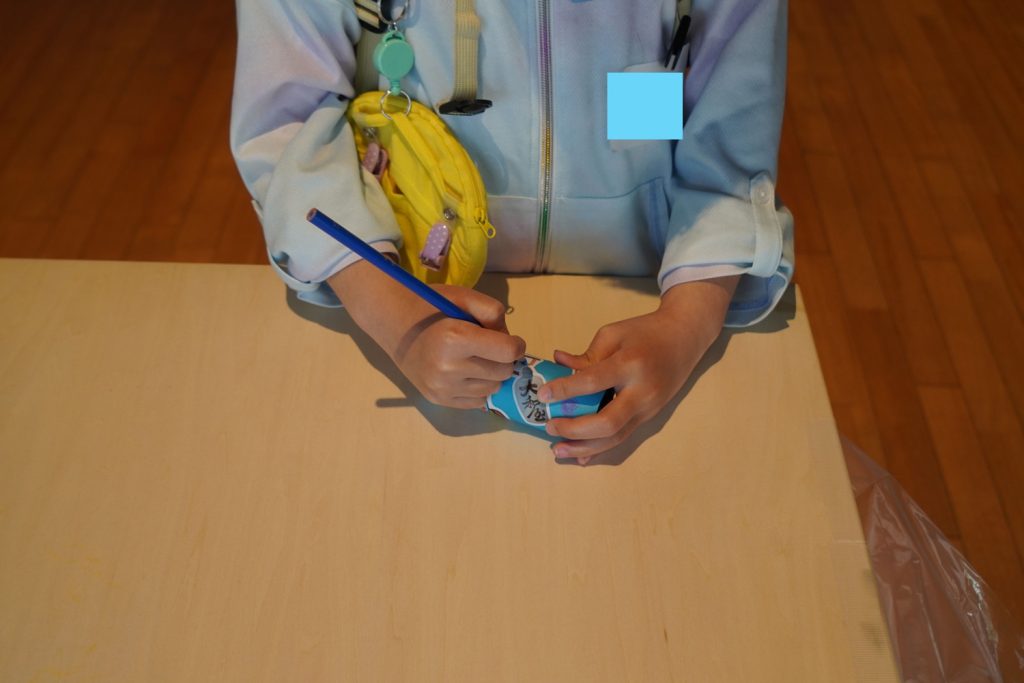

こどもたちにとって、民具を日常の中で目にする機会も次第に減ってきている中で、楽しみながら鑑賞してもらうため、まずは「民具スコープ」と名付けた単眼鏡型のオリジナル鑑賞ツールを、イベント開始までの待ち時間に作りました。

民具スコープは紙製の筒に折り紙を貼り、リボンを取り付け首から下げて使えるようにしました。内側には黒い画用紙を入れることで、のぞいてみると視野が狭まり、資料の部分にフォーカスして観察することができます。今回のイベントに合わせて考案したオリジナルのツールです。

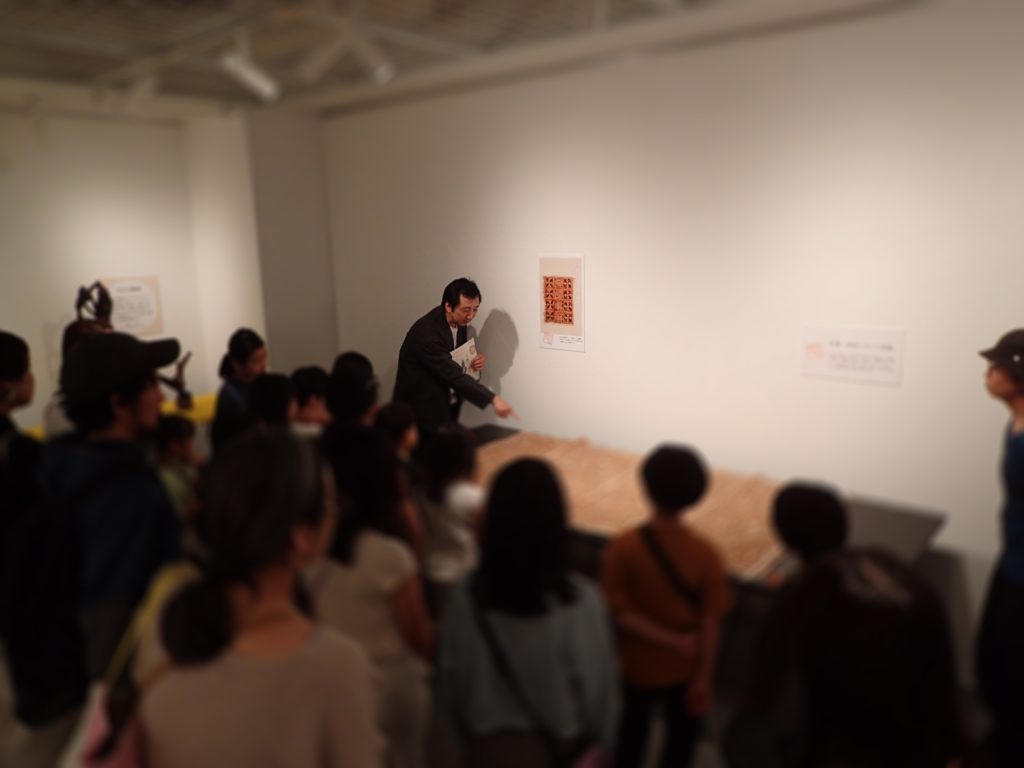

参加者が揃い、民具スコープが完成したら、13号館民俗資料室へ移動です。加藤先生とこどもたちが、民具スコープを覗きながら、民俗資料室ギャラリーで展覧会を一緒に見学しました。

ここでは、加藤先生の「ミカタ」の紹介や、展示資料の背景・制作方法などもお話しいただきながら鑑賞を楽しみました。

次は、収蔵庫に移動します。収蔵庫では、最初に用意しておいた資料のクローズアップ図版を一緒に鑑賞しました。

「ツヤツヤしているからお茶碗とかと同じもので、できている?」といった資料の質感、「端っこが少し反っているから、花瓶のように円形のものではないか?」といった資料全体の形にまで想像を巡らせてじっくりと鑑賞するこどもたちの姿に、大人たちは脱帽でした。

クローズアップで見た資料に想像を巡らせながら、収蔵庫を探検し、自分のお気に入りの民具を探します。

決まった人から、スタッフが特別に、収蔵庫の棚から資料を取り出し、近くにおいてじっくり観察します。郷土玩具の人気が高いようでしたが、鎌の形に注目したり、タパ・クロスの模様に注目したりして選んだ参加者もいました!

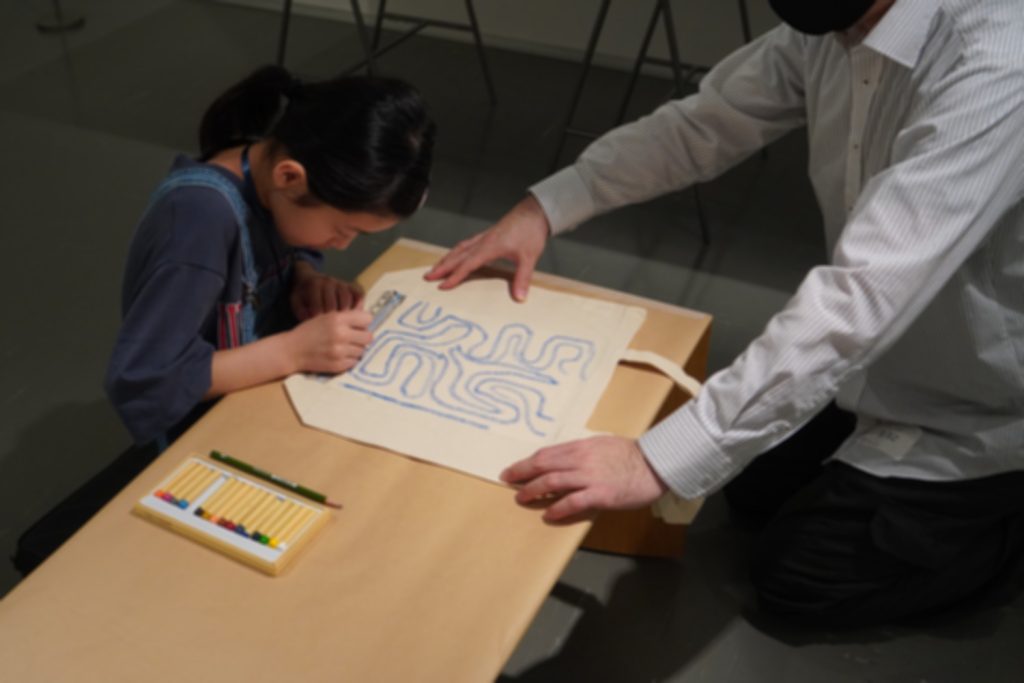

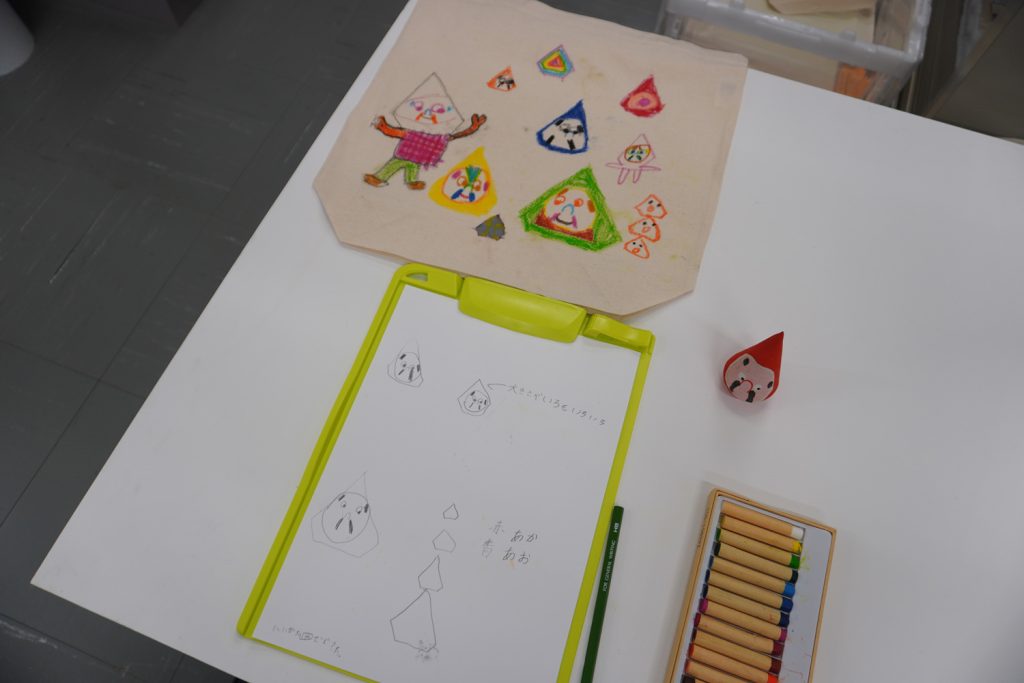

お気に入りが決まったら、いよいよトートバッグに自分なりのミカタで描いていきます。画材には布描きクレヨンを使用しました。どこを見るか、どこから見るか、どんな角度で描くか、どの部分だけ描くか、それぞれに個性が現れます。

完成したら、ゼロスペースに移動し、アイロンをかけて完成です!

みんなで車座になり、それぞれのお気に入りポイントを発表し合いました。

トートバッグいっぱいに模様を描いたり、全体の形を描いたり、ダルマの色を変えてみたり、いろいろな種類の民具を一つの画面に描いたり、大きな口を開けたトラの口部分に注目してみたり、キジの郷土玩具の模様部分のみクローズアップして描いたり、それぞれの民具のミカタがとてもよく現れたトートバッグが完成しました。

今回は民具をよく観察して、自分のミカタを表現することにこどもたちと挑戦してみました。

民具スコープもうまく活用しながら、民具をたくさん観察し、自分だけのミカタを見つけて、表現してみることで、新たな発見や、思いがけない発見が生まれました。発表や制作の時間ではお互いのミカタにふれることもできました。

民具は生活の中で使われてきた暮らしの造形物ですが、そこには人々が生活の中で培ってきた知恵の素や、様々な面白さ、デザイン、造形の基礎がつまっています。そのことを今回のイベントを通して改めて実感することができました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

民俗資料室では今後も民具を活用したイベントを行なっていく予定です。ご興味のある方はホームページを是非チェックしていただけましたら幸いです。

お問い合わせ先

お問い合わせフォームからお送りいただくか、下記までお問い合わせください。

武蔵野美術大学 美術館・図書館 民俗資料室

電話:042-342-6006

Eメール:m-l@musabi.ac.jp