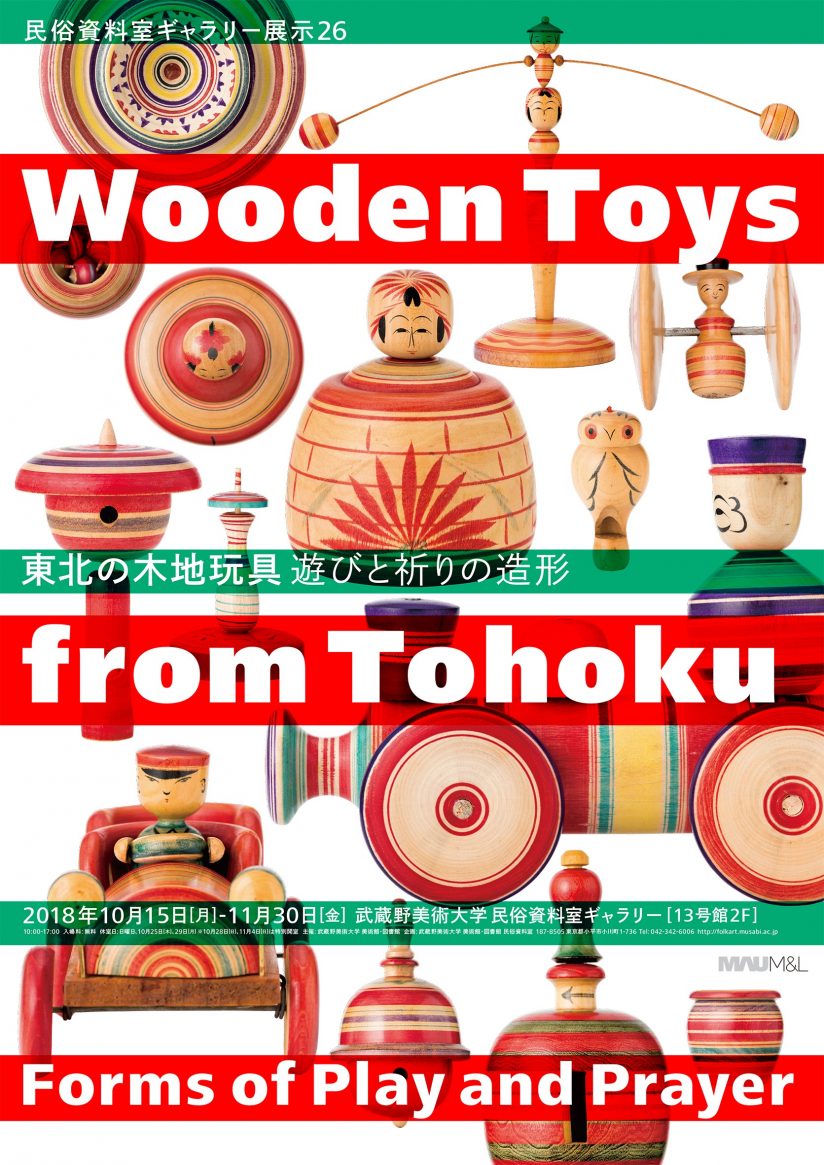

2018年10月15日(月)-11月30日(金)

民俗資料室ギャラリー展示(26)

東北の木地玩具 ―遊びと祈りの造形―

民俗 終了

日本には土人形や張り子人形など様々な素材を用いて作られた玩具があり、それらの中には地域の風土と信仰によって生み出されたものが数多く見られます。また、子どもの健やかな成長を願うなど、祈りの意味が込められています。

ろくろの回転を利用して木材を削り加工した玩具は、木地玩具と呼ばれています。椀や盆などの日常生活用具を製作する木地師と呼ばれる職人によって作られました。

生産地は各地にありますが、そのなかでも東北地方の木地玩具はとくに種類が多様です。東北では文化・文政期 (1804~1830 年 ) に、一般庶民の間で温泉地で療養する湯治と呼ばれる風習が始まったとされ、広く普及していきました。これに伴い、日常生活用具だけでなく、温泉地で販売するお土産品として子どもが遊ぶ木地玩具の製作もされるようになりました。

木地玩具は、工業的に製作された玩具とは異なり、一つ一つ手作りで作られています。ろくろによって生まれる丸みを帯びた形は独特な風合いがあり、人々に親しみを与えてくれます。

- 会期

- 2018年10月15日(月)-11月30日(金)

- 時間

- 10:00-17:00

- 休館日

日曜日、10月25日(木)、10月29日(月)

※10月28日(日)、11月4日(日)は特別開室

※11月3日(土・祝)午後は「親子観賞会」開催予定のため、混雑が予想されます。- 入館料

無料

- 会場

武蔵野美術大学13号館2階 民俗資料室ギャラリー

- 主催

武蔵野美術大学 美術館・図書館

お問い合わせ

お問い合わせフォームからお送りいただくか、下記までお問い合わせください。

武蔵野美術大学 美術館・図書館 民俗資料室

電話:042-342-6006

Eメール:m-l@musabi.ac.jp

見どころ

本展では民俗資料室の所蔵資料のうち、未公開の東北の木地玩具を約 190 点ご紹介します。

木地玩具には、こけしのデザインを受け継ぐえじこ(嬰児籠人形)や様々な種類の独楽、車輪で動く動物や乗り物などがあります。製作した木地師や地域によって異なる 模様など、バリエーション豊かな木地玩具をお楽しみください。

出品作品